|

Die 4 Botschaften des Sprechens

Sprechen ist immer mehr als der Austausch von

Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger. Wenn ich

(Sender) spreche, verschlüssele ich mein Anliegen in erkennbare Zeichen

(Nachricht). Sie werden von meinem Gesprächspartner (Empfänger)

entschlüsselt. Hat der Empfänger meine Nachricht "richtig" entschlüsselt,

d.h., stimmen gesendete und empfangene Nachricht überein, hat eine

Verständigung

stattgefunden. Sprechen ist eben mehr als ein "Geschehen zwischen zwei

EDV-Anlagen" (R. Lay).

Der Vorgang der Übermittlung einer Nachricht

durch Sprechen enthält in der Regel nicht nur eine "Botschaft", nämlich

die Mitteilung einer Information, sondern gleichzeitig 4 Botschaften.

Sie lauten:

-

Sachinhalt (Information)

-

Selbstoffenbarung

-

Beziehung (Kontakt)

-

Appell

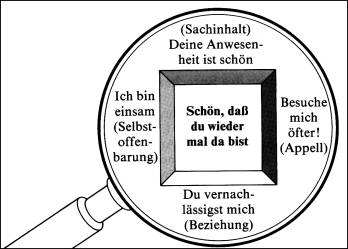

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag soll dies verdeutlichen:

Die Mutter begrüßt ihren Sohn, der sie recht selten besucht,

mit dem Satz: "Schön, dass du wieder mal da bist!"

Die Anatomie dieser Nachricht lässt rasch erkennen,

dass in diesem Satz tatsächlich mehr als nur eine Botschaft steckt.

Abb.: Die 4 Seiten ("Botschaften")

einer Nachricht (modif. nach F. SCHULZ VON THUN)

|

Abb.: Die 4 Botschaften der Nachricht

"Schön, dass du wieder mal da bist" unter der kommunikationspsychologischen

"Lupe" (modif. nach F. SCHULZ VON THUN) |

Die 1. Botschaft ist die Mitteilung eines

eindeutigen

Sachinhaltes: Die Tatsache, dass du da bist, ist schön. Wir spüren

aber natürlich sofort, dass dieser Satz mehr beinhaltet als nur eine

einfache Feststellung.

Er sagt ebenfalls etwas über den Sender der

Nachricht, die Mutter, aus. Mit dem Satz: "Schön, dass du wieder mal

da bist" spricht die Mutter auch über ihre Gefühle und damit

über sich selbst: Sie lässt erkennen, dass sie den Sohn vermisst

hat, dass sie Sehnsucht nach ihm hatte und sich jetzt freut, ihn wiederzusehen.

Sie lässt erkennen, wie ihr zumute ist. Diese Selbstoffenbarung

ist die 2. Botschaft der Nachricht.

Die 3. Botschaft sagt etwas darüber aus,

wie Mutter und Sohn zueinander stehen, wie ihre Beziehung ist. Meistens

enthält die Botschaft "Beziehung" sogar zwei verschiedene Botschaften:

Einmal drückt sie aus, was der Sender vom Empfänger hält,

und zweites, wie das Verhältnis (Kontakt) zwischen Sender und Empfänger

ist. In unserem Beispiel hat der Satz: "Schön, dass du wieder mal

da bist" einen unüberhörbaren kritischen Unterton. Die Mutter

will auch sagen: "Du kümmerst dich nicht genug um mich." Damit sagt

sie etwas über den Sohn als den Empfänger der Nachricht aus.

Gleichzeitig wird in dem Satz aber auch die Enge und Vertrautheit der Beziehung

zwischen ihr und ihrem Sohn deutlich.

Die 4. Botschaft, die in dem Satz steckt,

enthält einen eindeutigen Appell: Die Mutter will mit dem Satz

auch zum Ausdruck bringen: "Du solltest mich öfter besuchen!"

Immer, wenn wir miteinander sprechen, müssen

wir uns vergegenwärtigen, dass die Nachrichten, die wir austauschen,

mehrere Botschaften gleichzeitig enthalten, die ein sehr unterschiedliches

Gewicht besitzen können, und dass keineswegs die vordergründig

wichtig erscheinende Botschaft - meist die Information - die entscheidende

sein muss.

Kompliziert wird dieser Vorgang noch dadurch, dass

Sender und Empfänger verschiedene Botschaften einer Nachricht für

die wesentliche halten. So kann es passieren, dass der Empfänger den

Sachinhalt für die entscheidende Botschaft hält, während

es dem Sender vielmehr um die Beziehungsseite oder den Appell geht. Es

liegt auf der Hand, dass sich daraus tiefgreifende Missverständnisse

zwischen beiden entwickeln können, obwohl die gesendete Nachricht

scheinbar völlig klar und unmissverständlich ist.

Wird in unserem Alltagsspiel der Sohn lediglich mit

Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass seine Mutter sich über seinen

Besuch freut, mehr aber nicht, und sie daher auch in Zukunft nicht häufiger

besuchen, so wird diese Begegnung für die Mutter unbefriedigend sein,

weil ihr Sohn offenbar die für sie entscheidenden drei anderen Botschaften,

nämlich ihr Gefühl der Einsamkeit, ihre leise Kritik an seinem

Verhalten und ihren Appell, sie öfter zu besuchen, "nicht verstanden

hat."

Eine Grunderkenntnis der Kommunikation lautet

daher: Beim Sprechen geschehen in der Regel immer 4 Dinge:

-

Wenn ich spreche, teile ich einen Sachverhalt mit -

Information.

-

Wenn ich spreche, spreche ich auch über mich -

Selbstoffenbarung.

-

Wenn ich spreche, sage ich meinem Gegenüber, was

ich von ihm halte und wir zueinander stehen - Beziehung.

-

Wenn ich spreche, versuche ich, Einfluss auf meinen

Gesprächspartner zu nehmen - Appell.

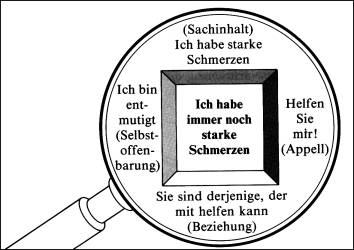

Die Vielfalt der Botschaften soll ein anderes Beispiel,

das dem klinischen Alltag entnommen ist, deutlich machen.

|

Abb.: Kommunikationspsychologische

Betrachtung ("Lupe") der Nachricht "Ich habe immer noch starke Schmerzen"

(modif. nach F. SCHULZ VON THUN) |

Bei der morgendlichen Visite sagt die Patientin zum

Arzt: "Herr Doktor, ich habe immer noch starke Schmerzen."

Es ist unverkennbar, dass auch diese scheinbar einfache

Information mehrere Botschaften enthält: Die Botschaft: "Ich habe

starke Schmerzen" (= Sachinhalt oder Information) ist für jeden unmissverständlich.

Die 2. Aussage über die Sprecherin selbst (= Selbstoffenbarung). Wir

können annehmen, dass die Patientin auch zum Ausdruck bringen will,

dass sie enttäuscht ist über das bisherige Ergebnis der Behandlung,

vielleicht auch entmutigt oder sogar verzweifelt. Die Tatsache, dass sie

sich mit diesem Satz an den Arzt wendet, sagt auch etwas über ihre

Beziehung zu ihrem behandelnden Arzt aus. Etwa in dem Sinn: ,Ich sage dir,

dass ich starke Schmerzen habe, weil du derjenige bist, der etwas dagegen

unternehmen kann‘. In dieser Botschaft ist aber auch etwas über das

Verhältnis der Patientin zu ihrem Arzt enthalten: ,Ich wende mich

mit meinen Schmerzen an dich, weil ich dir vertraue‘. Die Beziehungsbotschaft

enthält demnach sowohl eine Aussage darüber, was die Patientin

von ihrem Arzt hält, als auch darüber, wie sie zu ihm steht.

Die 4. Botschaft schließlich, der Appell, ist unüberhörbar:

,Du sollst mir helfen!‘

Wenn also jemand mit mir spricht und ich den ganzen

Gehalt dieser Nachricht erfassen möchte, so gelingt mir das am

besten, wenn ich mir 4 Fragen beantworte:

-

Was ist der Sachinhalt der Nachricht?

-

Was sagt sie über meinen Gesprächspartner

aus?

-

Was will mein Gesprächspartner mit dieser Nachricht

über mich und unsere Beziehung zueinander aussagen?

-

Was möchte er erreichen?

Anatomie der Nachricht

Nachricht im Sinne zwischenmenschlicher Kommunikation

ist die Gesamtheit der Botschaften, die der Sender dem Empfänger übermittelt.

Sie ist "das ganze vielseitige Paket mit seinen sprachlichen und nichtsprachlichen

Anteilen" (F. SCHULZ VON THUN).

Der Umfang einer Nachricht kann in weiten

Grenzen variieren, ohne dass eine feste Korrelation zwischen Umfang und

Informationsgehalt bestehen muss. So ist beispielsweise der Informationsgehalt

der aus nur einem Wort bestehenden Nachricht: "Hilfe!" eines Ertrinkenden

eindeutig höher als derjenige eines eine Seite langen Rundschreibens

des Elektrizitätswerks, das, genaugenommen, nicht mehr aussagt, als

dass der Strompreis in Kürze erhöht wird.

Selbst Schweigen als besondere Form des Nicht-Sprechens

stellt eine Nachricht dar. Denn Schweigen ist nicht schlechthin mit Nicht-Sprechen

gleichzusetzen, sondern Schweigen bedeutet, dass ich nicht spreche, obwohl

ich sprechen sollte oder man es von mir erwartet. Das Phänomen Schweigen

verdeutlicht sozusagen am Extrem das Grundgesetz der Kommunikation, das

WATZLAWICK (1969) auf die Formel gebracht hat: "Man kann nicht nicht kommunizieren."

Die "Nachricht" Schweigen ist von Natur aus vieldeutig

und daher für den Empfänger besonders schwer interpretierbar.

Denn was bedeutet es beispielsweise, wenn ein Patient, der gefragt wird,

wie es ihm geht, sich zur Wand dreht und schweigt? Die Selbstoffenbarungsseite

der Nachricht lautet vielleicht: "Ich fühle mich so krank, dass ich

es nicht sagen kann." Die Beziehungsbotschaften der Nachricht könnten

lauten: "Du bist nicht für mich der richtige Gesprächspartner"

- "Ich habe kein Vertrauen zu dir" - "Ich bin von der bisherigen Behandlung

so enttäuscht, dass ich dir auch nicht sagen möchte, wie es mir

geht." Die Appellseite der Nachricht heißt wahrscheinlich: "Lass

mich in Ruhe!" – "Sprich nicht mit mir!"

Für das Verstehen des Gesprächspartners

ist es wichtig zu klären, ob eine Nachricht nur explizite oder

auch implizite Botschaften beinhaltet. Mit der expliziten

Botschaft wird etwas ausdrücklich formuliert, während die implizite

Botschaft nur indirekt etwas ausdrückt. Erschwerend kommt hinzu, dass

es

tatsächliche und scheinbare explizite Botschaften

gibt.

Beispiel: Die explizite Botschaft "Ich gehe jetzt

schlafen" ist unmissverständlich. Die Botschaft "Es ist schon viertel

vor zwölf" enthält möglicherweise die gleiche Aussage, nämlich,

"Ich möchte jetzt schlafen gehen." Vielleicht hat aber der Empfänger

diese Aussage nur in die Botschaft "hineingelegt", während der Sender

möglicherweise etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen wollte, z.B.

"Es ist zwar schon viertel vor zwölf", aber ich bin noch so gut in

Schwung, dass ich weiterarbeiten will."

Alle Botschaften einer Nachricht können

explizit oder implizit sein, d.h. auf dem Feld der impliziten Botschaften

ist die Gefahr von Missverständnissen besonders groß. Es ist

lehrreich, ein x-beliebiges Alltagsgespräch auf seinen Anteil an expliziten

und impliziten Botschaften zu untersuchen. In den meisten Fällen wird

die Analyse zeigen, dass der Anteil impliziter Botschaften weitaus höher

liegt als allgemein angenommen.

Zu den Grundfähigkeiten erfolgreicher Kommunikation

gehört es, herauszufinden, welches die wirkliche Hauptbotschaft

einer

Nachricht ist. Ist es der ausdrücklich genannte Sachinhalt, oder steckt

das Hauptanliegen in der implizit gesendeten Botschaft?

Das Nichterkennen impliziter Botschaften im Gespräch

zwischen Arzt und Patient kann zu tiefgreifenden Kommunikationsstörungen

führen. Die Angabe des Patienten "Von den roten Pillen bekomme ich

so einen bitteren Geschmack im Mund" kann als rein explizite Botschaft

mit eindeutigem Sachinhalt (subjektive Medikamentenunverträglichkeit)

aufgefasst werden. Die impliziten Botschaften, die diese Nachricht - möglicherweise

- auch oder sogar vor allem enthält, sind schwieriger zu identifizieren.

Vielleicht wollte der Patient sagen "Ich halte Medikamente für Gift"

oder "Ich werde diese Tabletten nicht mehr weiter einnehmen, weil sie mir

nicht bekommen" - "Ich habe Zweifel, ob das das richtige Medikament für

mich ist" - "Vielleicht schmecken die Tabletten so merkwürdig, weil

die Diagnose überhaupt nicht stimmt" - "Ich habe kein rechtes Vertrauen

in Ihre Behandlung" - "Ich möchte überhaupt nicht von Ihnen behandelt

werden" - "Ich glaube, mir hilft überhaupt nichts mehr."

Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, um eine Nachricht

daraufhin abzuklopfen, ob sie auch implizite Botschaften enthält?

Eine Grundvoraussetzung ist das aktive Zuhören

(siehe

S. 42  ).

Ein weiterer Weg besteht darin, sich systematisch beim Zuhören auf

das Erfassen impliziter Botschaften einzustellen, d.h. innerlich quasi

eine "zweite Antenne" für die vom Patienten gesendeten Nachrichten

aufzustellen, die auf implizite Botschaftsanteile einer Nachricht ausgerichtet

ist. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, sich bewusst darauf einzustellen,

dass Nachrichten neben expliziten Botschaften hohe Anteile impliziter Botschaften

enthalten können. Der 3. Weg ist die sorgfältige Beobachtung

nonverbaler Nachrichtenanteile, d.h. die Analyse von Mimik, Gestik und

Phonetik. ).

Ein weiterer Weg besteht darin, sich systematisch beim Zuhören auf

das Erfassen impliziter Botschaften einzustellen, d.h. innerlich quasi

eine "zweite Antenne" für die vom Patienten gesendeten Nachrichten

aufzustellen, die auf implizite Botschaftsanteile einer Nachricht ausgerichtet

ist. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, sich bewusst darauf einzustellen,

dass Nachrichten neben expliziten Botschaften hohe Anteile impliziter Botschaften

enthalten können. Der 3. Weg ist die sorgfältige Beobachtung

nonverbaler Nachrichtenanteile, d.h. die Analyse von Mimik, Gestik und

Phonetik.

Die nonverbalen Nachrichtenanteile "qualifizieren"

die Botschaften einer Nachricht. Dabei kann eine Nachricht jeweils kongruent

oder inkongruent sein. Kongruent bedeutet, dass die Botschaften

der Nachricht übereinstimmen und in die gleiche Richtung weisen, d.h.,

dass die Nachricht in sich "stimmig" ist. Bei der inkongruenten

Nachricht stehen sprachliche und nichtsprachliche Signale in Widerspruch

zueinander.

Beispiele: Das junge Mädchen, das ihrem Anbeter

den Kuss verweigert und mit zur Seite gewandtem Gesicht sagt, "Nein, denn

ich liebe dich nicht", sendet eine kongruente Nachricht aus. Der Mann hingegen,

der nach einem Sturz vom Fahrrad mit schmerzverzerrtem Gesicht aufsteht

und auf die Frage eines Passanten, wie es ihm geht, antwortet: "Das Leben

ist wunderbar", sendet eine inkongruente Nachricht.

Leider ist es häufig nicht so leicht, wie in

diesen beiden - zugegebenermaßen - überzeichneten Beispielen

dargestellt, die Kongruenz bzw., was noch wichtiger ist, die Inkongruenz

einer Nachricht zu erfassen. Auch kann der Widerspruch, in dem sprachliche

und nichtsprachliche Anteile einer Nachricht zueinander stehen, nach außen

hin relativ gering sein und nicht das volle Ausmaß der Inkongruenz

widerspiegeln.

Metakommunikation

Kommunikation läuft zwangsläufig immer auf

zwei Ebenen ab: auf der Ebene der eigentlichen Mitteilung und der Ebene

der Metakommunikation. Das Phänomen der Metakommunikation macht

zusätzlich deutlich, wie komplex der Vorgang der Nachrichtenübermittlung

in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist.

Metakommunikation bedeutet Kommunikation über

Kommunikation, also eine "Auseinandersetzung über die Art, wie wir

miteinander umgehen, und über die Art, wie wir die gesendeten Nachrichten

gemeint und die empfangenen Nachrichten entschlüsselt und darauf reagiert

haben". (F.SCHULZ VON THUN).

Metakommunikation kann ebenfalls explizit oder implizit

ablaufen. Metakommunikation im eigentlichen Sinne ist explizite Metakommunikation.

I. LANGER versucht, den Begriff der Metakommunikation durch ein Bild besser

verständlich zu machen. Die Gesprächspartner begeben sich gleichsam

auf einen "Feldherrnhügel", um Abstand von dem "Getümmel" zu

nehmen, in das sie sich verstrickt haben. Auf diesem Feldherrnhügel

der Metakommunikation machen Sender und Empfänger die Art, wie sie

miteinander umgehen, zum Gesprächsgegenstand. Explizite Metakommunikation

kann - sparsam eingesetzt - eine ausgezeichnete Methode sein, durch das

bewusste Analysieren und Ansprechen von Störfaktoren in einem Gespräch

das gegenseitige Verstehen der Gesprächspartner wieder zu ermöglichen.

Parallel zur Kommunikation auf der Mitteilungsebene

läuft immer auch Kommunikation auf der Metaebene im Sinne einer implizierten

Metakommunikation ab. Es ist der "So-ist-das-gemeint-Anteil" jeder Nachricht.

Dadurch qualifizieren sich die Botschaften beider Ebenen gleichzeitig.

J. HALEY (1978) unterscheidet dabei 4 Möglichkeiten, durch die Botschaften

einander in kongruenter oder inkongruenter Weise qualifizieren können:

Die Qualifikation durch den Kontext, die Art der Formulierung, durch Mimik

und Gestik sowie den Tonfall.

Wenn die Fürstin in TOLSTOIS "Anna Karenina"

in kühlem und trockenem Ton den jungen Ljewin mit den Worten verabschiedet

"Wir werden uns freuen, Sie zu sehen", dann erlebt der so Verabschiedete

ein klassisches Beispiel für implizite Metakommunikation. Er merkt,

dass der Sachinhalt der Nachricht ("Wir werden uns freuen ...") eine leere

Höflichkeitsfloskel ist, weil die eigentliche Botschaft durch den

Tonfall der Verabschiedungsworte zum Ausdruck kommt.

Die richtige Entschlüsselung einer Nachricht

ist daher auch wesentlich an die Fähigkeit gebunden, metakommunikative

Inhalte zu erkennen. Das Wesen impliziter Metakommunikation lässt

sich daher auf die kurze Formel bringen: "Wenn ich eine Nachricht sende,

sende ich - ob ich will oder nicht - auch eine Botschaft, wie diese Nachricht

gemeint ist" (F. SCHULZ VON THUN).

Die Nachricht hören

Dass ein Sender das, was er mitteilen möchte, als

Nachricht richtig verschlüsselt und der Empfänger die Nachricht

wiederum so entschlüsselt, wie der Sender sie gemeint hat, kurzum,

dass er also "versteht", scheint ein selbstverständlicher Vorgang

zwischenmenschlicher Kommunikation zu sein. In Wirklichkeit ist es nahezu

ein Glücksfall.

Schon die Erkenntnis, dass jede Nachricht 4 Botschaften

enthält, die ihrerseits kongruent oder inkongruent, explizit oder

implizit sein können, und dass neben Kommunikation auch Metakommunikation

abläuft, lässt berechtigte Zweifel daran aufkommen, dass Miteinander-Reden

und Sich-Verstehen ein einfaches Geschehen ist.

Die Komplexität dieses Vorgangs wird noch deutlicher,

wenn wir uns klarmachen, dass die richtige Entschlüsselung der Nachricht

durch den Empfänger voraussetzt, dass er für jede Botschaft einer

Nachricht ein eigenes Ohr besitzt, also "vierohrig" (SCHULZ VON THUN) sein

muss: Er benötigt ein Sachohr, ein Beziehungsohr, ein Selbstoffenbarungsohr

und schließlich ein Appellohr (siehe Abbildung).

Abb.: Richtiges Verstehen setzt

"Vierohrigkeit" des Empfängers voraus: a) Sachohr, b) Selbstoffenbarungsohr,

c) Beziehungsohr, d) Appellohr (modif. nach F. SCHULZ VON THUN)

Das Sachohr prüft die Nachricht unter

der Fragestellung: "Wie ist der Sachinhalt zu verstehen?" Mit dem Selbstoffenbarungsohr

möchte der Empfänger etwas über seinen Gesprächspartner

erfahren: "Was ist das für einer?" Mit dem - häufig sehr empfindlichen

- Beziehungsohr fragt sich der Empfänger: "Wie steht mein Gesprächspartner

zu mir? Was hält er von mir?" Und mit dem Appellohr horcht er die

Nachricht auf die Frage hin ab: "Was will der Sender erreichen?"

Wie unterschiedlich die Nachricht "ankommt", je nachdem,

auf welchem der 4 Ohren der Empfänger sie aufnimmt, zeigt wiederum

ein einfaches Alltagsbeispiel: Beim Frühstück fragt der Mann

seine Frau: "Wo hast du diese Wurst gekauft?"

Empfängt die Frau diese Nachricht auf dem Sachohr,

wird sie antworten: "Im Kaufhaus." Hört sie nur mit dem überempfindlichen

Beziehungsohr, dann wird sie die Frage als Kritik an ihren Hausfrauenfähigkeiten

auffassen und antworten: "Du kannst ja auch bei euch in der Kantine frühstücken."

War nur das Selbstoffenbarungsohr eingeschaltet, dann stellt die Frage

eine erneute Bestätigung der Neigung ihres Mannes zum ständigen

Kritisieren dar und wird vielleicht die Reaktion auslösen: "Musst

du denn an allem herumnörgeln?" Versteht die Frau die Frage vorwiegend

als Appell wird sie antworten: "Ich kann die Wurst ja beim nächstenmal

beim Metzger statt im Kaufhaus kaufen."

Natürlich hört der Empfänger die Nachricht

nicht nur auf einem Ohr, sondern empfängt - allerdings möglicherweise

mehr oder minder gefiltert - alle 4 Botschaften der Nachricht gleichzeitig.

Ein Grundproblem der Kommunikation besteht jedoch darin, dass es

am Empfänger liegt, ob er bewusst oder unbewusst auf einem

der 4 Ohren besonders hellhörig ist und auf welche Botschaften der

Nachricht er reagiert.

Der gesprächsgeschulte Empfänger muss die

Fähigkeit besitzen, die Nachricht, die der Sender ihm zukommen lässt,

"vierohrig" zu empfangen. Hört er nur "einohrig", also beispielsweise

nur mit dem Sachohr oder dem Beziehungsohr, weil er bewusst oder unbewusst

die anderen Ohren verschließt, kann es zu erheblichen Kommunikationsstörungen

kommen.

So neigen beispielsweise Männer in technischen

oder akademischen Berufen dazu, selektiv mit dem Sachohr zu hören

und außer dem Sachinhalt einer Nachricht keine der anderen Botschaften

zu empfangen. Ehepaare hingegen, insbesondere, wenn sie sich in einer kritischen

Phase befinden, empfangen nur noch auf dem Beziehungsohr und sind zu einer

sachlichen Aussprache nicht mehr in der Lage. Sie liegen sozusagen ständig

auf der "Beziehungslauer."

Für den Arzt ist ein gut geschultes Selbstoffenbarungsohr

besonders wichtig. Es ist sozusagen sein diagnostisches Ohr, weil

es aus der ankommenden Nachricht jene Anteile herausfiltert, die zu einem

besseren Verständnis seines Patienten beitragen können. Auch

werden beispielsweise emotionale Ausbrüche des Patienten, wenn sie

statt mit dem Beziehungsohr mit dem Selbstoffenbarungsohr gehört werden,

dem Arzt einen besseren Zugang zum Patienten ermöglichen.

Natürlich bedeutet dies nicht, dass der Arzt

das Beziehungsohr grundsätzlich "abschaltet" und nur noch mit dem

Sach- und dem Selbstoffenbarungsohr hört, denn dies würde bedeuten,

dass er den Patienten nur noch als diagnostisches Objekt betrachtet und

sich selbst der Fähigkeit, betroffen zu sein, beraubt.

SCULZ VON THUN hat auf eine weitere Gefahr hingewiesen,

wenn ausschließlich das Selbstoffenbarungsohr gebraucht oder besser

gesagt missbraucht wird, nämlich das Psychologisieren. Der

Sachinhalt einer Nachricht wird gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, sondern

nur noch unter dem Aspekt betrachtet, was für ein Mensch ist das,

der hinter dieser Nachricht steckt. Der Empfänger bewertet alle Aussagen

seines Gesprächspartners nur noch unter der Devise: "Der sagt das

ja nur, weil er so und so strukturiert ist."

Für das aktive Zuhören ist ein gut

geschultes Selbstoffenbarungsohr unerlässlich. Es gibt uns die

Möglichkeit, uns in die Gedanken- und Gefühlswelt unseres Gesprächspartners

einzufühlen, ohne ihn als bloßes Objekt zu betrachten oder ständig

als Menschen zu bewerten.

Im Gespräch zwischen Arzt und Patient kommt

dem Appellohr ebenfalls große Bedeutung zu. Viele Anliegen,

Wünsche, Hoffnungen und Absichten unserer Patienten werden nicht direkt

ausgesprochen und können, wenn das Appellohr nicht mithört und

nur eine Analyse der Sachinhalte betrieben wird, gänzlich auf der

Strecke bleiben.

Ein besonders verhängnisvolles Beispiel ist

das "Überhören" von Suizidankündigungen, die - vielleicht

zunächst noch - nur als Appell an die Umgebung gedacht sind. Ein geschärftes

Appellohr bewahrt uns davor, insbesondere Appelle "auf leisen Sohlen" im

Gespräch zu überhören.

Das Appellohr kann auch diagnostisch eingesetzt werden,

wenn wir uns einer finalen Betrachtungsweise bedienen und nach dem Zweck

einer Aussage oder Verhaltensweise fragen. Bereits Alfred ADLER bediente

sich bei auffälligen Symptomen der Methode der "Wozu-Frage", also

beispielsweise: "Wozu dient dir deine Migräne?".

Tabelle: Liegt eine Verständnisstörung

vor, sollte der Empfänger folgende Checkliste durchgehen:

-

Welche Botschaften enthielt die Nachricht?

-

Welches war die Hauptbotschaft?

-

Enthielt die Nachricht auch implizite Botschaften?

-

War die Nachricht kongruent oder inkongruent?

-

Was wurde auf der Ebene der Metakommunikation

ausgedrückt? (der "So-ist-das-gemeint-Anteil" der Nachricht)

-

Habe ich die Nachricht "vierohrig" oder nur "einohrig"

empfangen?

|

|

Der Inhalt einer Nachricht, die der Sender abschickt,

ist nicht wie bei einem Postpaket identisch mit dem Inhalt, der beim Empfänger

"ankommt". Zutreffend nennt SCHULZ VON THUN die ankommende Nachricht ein

"Machwerk" des Empfängers.

Was der eine gesagt und der andere gehört hat,

ist vielfach nicht identisch. Wir nennen das ein Missverständnis

und

sind geneigt, nach der Schuld statt der Ursache zu suchen. Verstehen, aber

auch Missverstehen, liegt im Wesen jeder Kommunikation.

| Das Wissen, dass jede Nachricht verschiedene Botschaften

enthält, und die Fähigkeit, Nachrichten vierohrig zu empfangen,

sind der beste Garant dafür, dass Missverständnisse in der zwischenmenschlichen

Kommunikation minimiert werden. |

|

Linus

Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,

Frankfurt a. Main, 1992

©

Pharma Verlag Frankfurt

Autorisierte

Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de

|